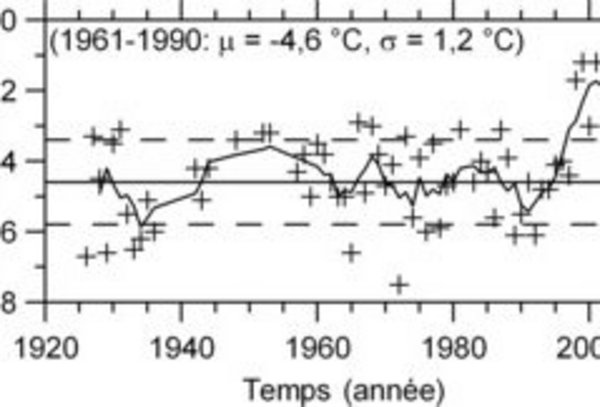

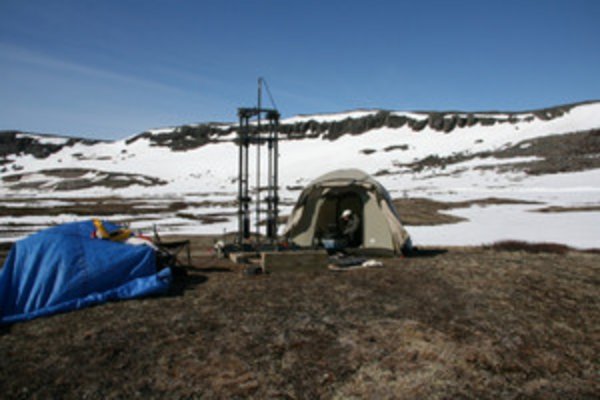

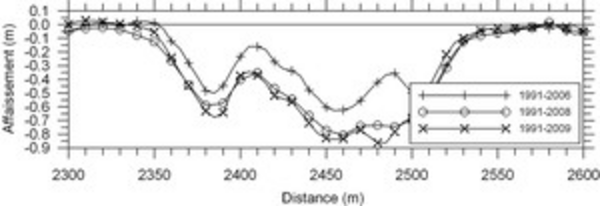

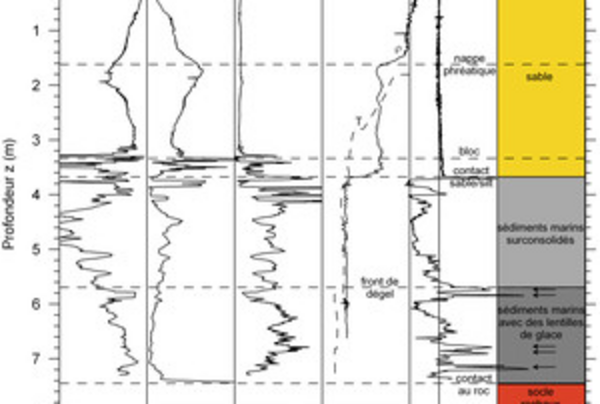

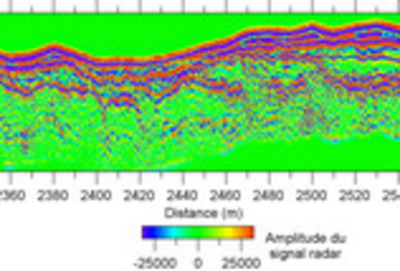

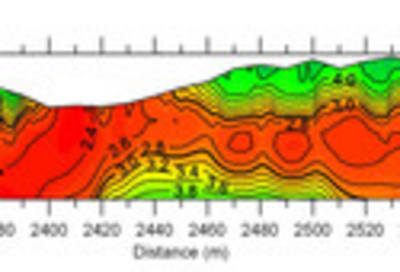

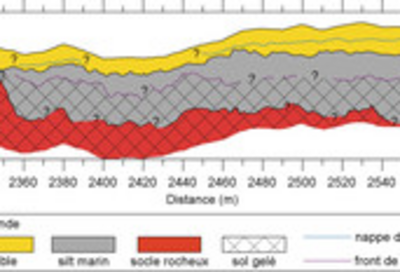

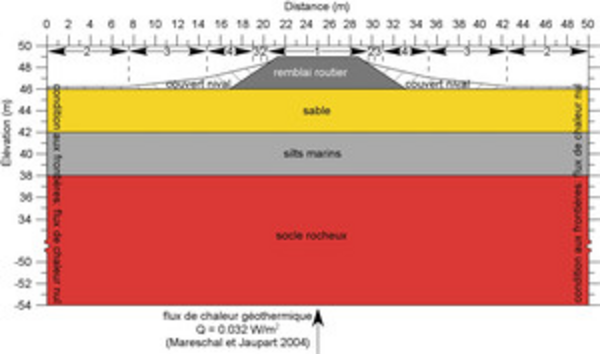

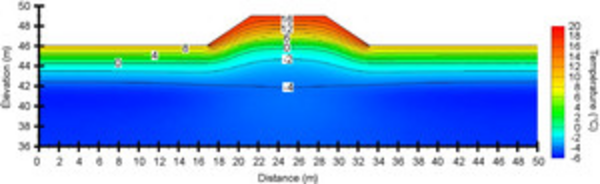

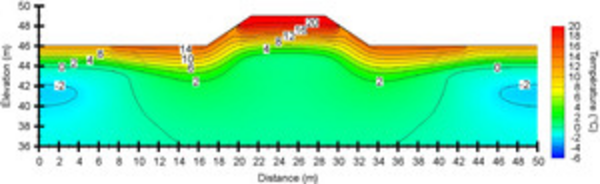

Un affaissement différentiel aussi important que 0,85 m s’est produit le long de la route d’accès à l’aéroport d’Umiujaq au Nunavik (Québec) dans la zone de pergélisol discontinu. Des travaux d’investigation géotechnique et géophysique dont un essai de pénétration au piézocône, des profils de géoradar et de résistivité électrique, et des simulations numériques du régime thermique du remblai routier et de l’infrastructure ont été réalisés afin de caractériser la stratigraphie du sous–sol et les conditions du pergélisol, et d’expliquer les impacts de la dégradation du pergélisol sur le remblai routier. L’affaissement est causé par la consolidation au dégel d’une couche de silt riche en glace d’une épaisseur de 4 m sous une couche superficielle de sable. Alors que seule la partie supérieure de la couche de sable subissait initialement les cycles saisonniers de gel–dégel, le front de dégel atteint maintenant la couche de silt riche en glace instable au dégel. Selon les simulations numériques, la tendance au réchauffement climatique récemment observée au Nunavik ne peut pas être la seule cause de l’affaissement observé. Telle une barrière à neige, le remblai routier épais favorise l’accumulation de la neige sur ses accotements. La dégradation du pergélisol est donc non seulement provoquée par la tendance au réchauffement climatique mais aussi par l’effet d’isolation thermique du couvert nival qui prévient le refroidissement du remblai en hiver.